100000

Domaines

Harvested

Provided by

Type of resources

Available actions

Topics

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

Resolution

-

Le découpage hydrographique est l'ensemble des quatre partitions hiérarchisées du territoire français réalisé selon des aires hydrographiques décroissantes : - région hydrographique (1er ordre), - secteur hydrographique (2ème ordre), - sous-secteur hydrographique (3ème ordre), - zone hydrographique (4ème ordre). Une région hydrographique est découpée suivant un maximum de 10 secteurs, et un secteur est découpé suivant un maximum de 10 sous-secteurs.

-

Equipements existants ou en projet de la carte de destination générale des différentes parties du territoire au 1/500 000ème (uniquement) du Schéma d'Aménagement Régional (SAR) de la Guyane approuvé par décret en Conseil d'Etat n° 2016-931 le 6 juillet 2016. Il ne s'agit que d'éléments d'habillage qui jouxtent les toponymes concernés par ces équipements. La localisation est donc indicative. Les équipements existants (ou en projet) représentés sont : - Aéroports / aérodromes ; - Héliports ; - Ports de commerce / industriels ; - Ports de pêche / piroguiers ; - Gares fluviales ou maritimes ; - Marinas ou bases nautiques ; - Aménagements touristiques ; - Energies renouvelables ; - Aménagements respectueux des lieux de ponte des tortues marines. Les cartes de destination des sols doivent faire l'objet d'une application combinée avec le rapport de présentation du SAR. Elles indiquent les vocations des espaces concernés, telles qu'elles résultent des caractéristiques de l'espace en cause et des orientations et règles auxquelles elles sont étroitement subordonnées, sans que cette représentation puisse être précise eu égard à l'échelle des cartes. Il appartient donc aux documents d'urbanisme locaux de préciser les limites des espaces identifiés compte tenu des caractéristiques de l'espace en cause, dans le respect des principes de subsidiarité et de compatibilité.

-

Localisation ponctuelle de la limite d'influence amont de la marée sur les principaux fleuves de Guyane. La limite a été établie sur la base des observations de la cellule de veille hydrologique de la DEAL Guyane.

-

Coupures d'urbanisation du Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM), chapitre indivualisé du Schéma d'Aménagement Régional (SAR) de la Guyane approuvé par décret en Conseil d'Etat n° 2016-931 le 6 juillet 2016. Les cartes de destination des sols doivent faire l'objet d'une application combinée avec le rapport de présentation du SAR. Elles indiquent les vocations des espaces concernés, telles qu'elles résultent des caractéristiques de l'espace en cause et des orientations et règles auxquelles elles sont étroitement subordonnées, sans que cette représentation puisse être précise eu égard à l'échelle des cartes. Il appartient donc aux documents d'urbanisme locaux de préciser les limites des espaces identifiés compte tenu des caractéristiques de l'espace en cause, dans le respect des principes de subsidiarité et de compatibilité.

-

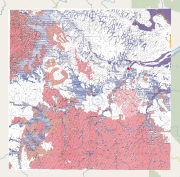

Image géolocalisée en RGFG 95 UTM 22 Nord extraite de la carte des Ressources en sols de la Guyane - Savane Matiti de 1975 (ORSTOM) de la série "BOULET".

-

Image géolocalisée en RGFG 95 UTM 22 Nord extraite de la carte des Ressources en sols de la Guyane - Régina de 1975 (ORSTOM) de la série "BOULET".

-

Océan habillant les cartes de destination générale des différentes parties du territoire du Schéma d'Aménagement Régional (SAR) de la Guyane approuvé par décret en Conseil d'Etat n° 2016-931 le 6 juillet 2016. Les cartes de destination des sols doivent faire l'objet d'une application combinée avec le rapport de présentation du SAR. Elles indiquent les vocations des espaces concernés, telles qu'elles résultent des caractéristiques de l'espace en cause et des orientations et règles auxquelles elles sont étroitement subordonnées, sans que cette représentation puisse être précise eu égard à l'échelle des cartes. Il appartient donc aux documents d'urbanisme locaux de préciser les limites des espaces identifiés compte tenu des caractéristiques de l'espace en cause, dans le respect des principes de subsidiarité et de compatibilité.

-

Océan et espace terrestre habillant la carte du Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) de la Guyane approuvé par décret en Conseil d'Etat n° 2016-931 le 6 juillet 2016. Les cartes de destination des sols doivent faire l'objet d'une application combinée avec le rapport de présentation du SAR. Elles indiquent les vocations des espaces concernés, telles qu'elles résultent des caractéristiques de l'espace en cause et des orientations et règles auxquelles elles sont étroitement subordonnées, sans que cette représentation puisse être précise eu égard à l'échelle des cartes. Il appartient donc aux documents d'urbanisme locaux de préciser les limites des espaces identifiés compte tenu des caractéristiques de l'espace en cause, dans le respect des principes de subsidiarité et de compatibilité.

-

Masque terrestre habillant la carte du Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) de la Guyane approuvé par décret en Conseil d'Etat n° 2016-931 le 6 juillet 2016. Les cartes de destination des sols doivent faire l'objet d'une application combinée avec le rapport de présentation du SAR. Elles indiquent les vocations des espaces concernés, telles qu'elles résultent des caractéristiques de l'espace en cause et des orientations et règles auxquelles elles sont étroitement subordonnées, sans que cette représentation puisse être précise eu égard à l'échelle des cartes. Il appartient donc aux documents d'urbanisme locaux de préciser les limites des espaces identifiés compte tenu des caractéristiques de l'espace en cause, dans le respect des principes de subsidiarité et de compatibilité.

-

Image géolocalisée en RGFG 95 UTM 22 Nord extraite de la carte des Ressources en sols de la Guyane - Mana/Saint-Laurent de 1975 (ORSTOM) de la série "BOULET".

PRODIGE

PRODIGE